Die Friedelpraxis, benannt nach der Friedelstraße in Berlin-Neukölln, war das Experiment zweier Heilpraktikerinnen. Sie wollten die Osteopathie und die traditionell chinesische Medizin allen Menschen zugänglich machen. Also, unabhängig vom Einkommen, eine bedarfsorientierte ganzheitliche Behandlung für Alle ermöglichen. Das Experiment wurde 2016 für gescheitert erklärt, aber aus den Reflexionen können wir lernen.

Interview mit Sabine von der Friedelpraxis

Was habt ihr mit der Friedelpraxis genau probiert? Was war Eure Vision und Euer Ziel?

Die Friedelpraxis ist aus der größeren Idee entstanden, auf dem Projektehof Wukania in Biesenthal ein Gesundheitsprojekt zu starten, in dem verschiedene Therapeut*innen ihre Arbeit anbieten wollten. Die Menschen sollten einen monatlichen Beitrag selbst festlegen und zahlen. Das Projekt hat nicht geklappt, aber Lisa und ich wollten versuchen, wenigstens einen Teil davon noch umzusetzen.

Daraufhin haben wir die Praxis aufgemacht und in Begleitung von ein paar Menschen aus dem größeren Projekt angefangen, die Bedingungen unter denen so eine Gesundheitsversorgung stattfinden kann, auszuarbeiten. Es war immer ein zweigleisiges Projekt:

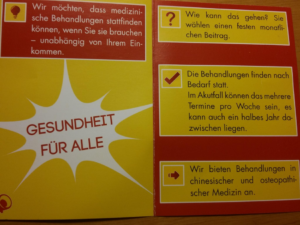

Die Patientinnen und Patienten, die dem Experiment beigetreten sind, haben eine Erklärung unterschrieben. In der haben sie festgelegt, welchen monatlichen Betrag sie bezahlen wollen und können. Dafür konnten sie dann kommen, wenn es medizinisch erforderlich war. Aber zeitgleich haben wir auch noch Menschen behandelt, die ganz normal, per Rechnung oder über die Krankenkasse, bezahlt haben.

Was hat Euch dazu bewegt, dieses Experiment zu beginnen?

Zur Heilpraktikerin zu gehen ist momentan etwas, was man sich leisten können muss. Wir wollten aber gerne, dass alle Menschen, die es brauchen und wünschen, Heilpraktiker-Leistungen in Anspruch nehmen können. Wir wollten mit dem Experiment ein bisschen so etwas machen, wie die gesetzliche Krankenkasse: Menschen kommen, wenn sie es brauchen, und kommen nicht, wenn sie es nicht brauchen. Unabhängig davon bezahlen sie monatlich einen Beitrag. Wir wollten also von der Idee wegkommen, dass eine Behandlung einen bestimmten Betrag kostet.

Welche Faktoren und Ressourcen waren bei der Gründung wichtig?

Es war auf jeden Fall wichtig, dass wir nicht zu zweit waren, sondern dass wir eine Gruppe hatten, die uns geholfen hat. Zusammen war es einfacher das Ganze zu starten und wir konnten während des gesamten Verlaufs auftretende Schwierigkeiten besprechen. Außerdem war es hilfreich, das Gefühl zu haben, Teil von etwas Größerem zu sein. Es gab einerseits diese größere Idee mit den Projekten in Wukania. Andererseits gab es auch eine Gruppe von Menschen, die sich mit nichtkommerziellen Experimenten beschäftigt haben, wovon wir auch ein Teil sein wollten.

Welche Stolpersteine gab es während des Experimentes? Was habt Ihr aus den Reflexionen

gelernt? Würdet Ihr jetzt etwas anders machen?

Es war für viele Leute die wenig Geld hatten eine Chance, diese Leistungen in Anspruch zu nehmen. Aber wir hatten das Gefühl, dass es nicht funktionierte, von der Idee wegzukommen, dass eine Behandlung einen bestimmten Betrag kostet. Die Leute haben z. B. überlegt, wie oft sie kommen wollen und dann danach errechnet, wie viel sie bezahlen. Manche sind dem Experiment auch beigetreten, weil sie akut eine Erkrankung hatten. Sind dann aber wieder ausgetreten, wenn diese überwunden war. Es hätte auch mehr Leute gebraucht, die größere Beträge zahlen, um damit die mitzufinanzieren, die wenig zahlen können. Aber das Projekt hat natürlich viele Leute angezogen, die nur wenig Geld zahlen konnten.

Die Logik, dass Geld gegen Behandlung getauscht wurde, ist also weder in unseren noch in den Köpfen der Patienten wirklich weggegangen. Es ist eine große Herausforderung, während wir im Kapitalismus leben, an einer Stelle ganz anders zu denken. Wir hatten das Gefühl, dass einige Leute relativ wenig geben, aber dafür relativ häufig kommen.

Das Gefühl mangelnder Wertschätzung für unserer Arbeit war sehr präsent. Aber es zeigte auch wie sehr wir Wertschätzung mit Geldzahlung verbinden.

Ich denke, ein Teil der Schwierigkeiten war auch, dass wir zweigleisig gefahren sind. Wir also parallel zum Experiment auch noch Menschen behandelt haben, die nicht daran teilgenommen haben. Außerdem war es kompliziert, wenn Menschen bei uns beiden in Behandlung waren, weil wir die Einnahmen getrennt abgerechnet haben. Diese Schwierigkeit war auch davon beeinflusst, dass unsere Arbeitsmethoden sehr unterschiedlich sind. Beispielsweise sind die Abstände zwischen den Behandlungen sehr unterscheidlich. Es macht einen Unterschied, ob eine Person 30 € bezahlt und dann einmal oder viermal im Monat kommt.

Wir haben zum Ende des Experiments noch versucht, mit Infoabenden die politische Dimension des Projekts mehr zu beleuchten. Aber diese Abende waren kaum bis gar nicht besucht.

Ich denke, es wäre gut gewesen, wenn sich mehr Menschen aus unterschiedlichen Disziplinen zusammenschließen. Und auch, wenn es noch eine andere Art der Finanzierung gegeben hätte. Das könnte z. B. der Fall sein, wenn auch Ärzt*innen an einem Projekt beteiligt sind. Die könnten über die Krankenkasse abrechnen, das Geld dann in einen Topf werfen, aus dem alle bezahlt werden. Dann jedoch hätten wir uns wieder mehr in der Marktlogik bewegt.

Wo seht Ihr das Projekt auf den drei NOW-Wegen?

Über das Thema der Marktkonkurrenz haben wir uns viel unterhalten, weil so ein Experiment auch eine Konkurrenz für andere sein kann. Deswegen hatten wir zwischendurch auch Skrupel, so auf eine Art andere Heilpraktiker*innen zu unterbieten. Es war uns nicht wirklich möglich, der Marktkonkurrenz zu entkommen. Wenn das Experiment funktioniert hätte, wäre damit Commons ausgebaut worden.

Was wünschst Du Dir für den Lebensbereich, in dem Ihr Euch engagiert? Wie würde der

Bereich in 10–20 Jahre bestenfalls aussehen?

Ich würde mir wünschen, dass nicht nur unsere kleine Friedelpraxis versucht alternative Behandlungsmethoden, in einem nicht kommerziellen Rahmen, anzubieten. Es sollte statt dessen weit verbreitet sein und so gut laufen, dass immer mehr Menschen Lust haben, das auch zu machen. Mein Traum wäre, dass alternative Behandlungsmethoden viel flächendeckender, für alle Menschen bezahlbar, angeboten werden. Es wäre schön, wenn ich einfach einen monatlichen Betrag bekommen würde, mit dem ich auskomme. Dann könnte ich behandeln, so viel ich kann, will und gebraucht werde, ohne Tauschlogik.

Gibt es noch etwas, was Du gerne ergänzen würdest oder worüber wir noch nicht

gesprochen haben?

Es war tatsächlich ein Experiment. Leider ist es schwer, innerhalb des aktuellen Systems, etwas anderes zu probieren und davon auch leben zu können. Ich finde es gut, dass wir es ausprobiert haben, aber ich hatte das Gefühl, dass die Zeit noch nicht reif dafür ist. Auch würde ich mich gern mit Menschen austauschen, die noch Ideen haben, wie das Konzept verbessert werden kann.

Obwohl ich so ein Projekt nicht nocheinmal initiieren würde, hätte ich doch Lust nochmal mitzumachen. Meines Erachtens ist das Ganze immer noch eine gute Idee. Mein Traum wäre, in ein ähnliches schon bestehendes Projekt, im Ausland, einzusteigen. Um einfach arbeiten zu können, wie ich es richtig finde.

Dank für das Interview und danke, dass Ihr es probiert habt!

Hier findest du einen Artikel zur Poliklinik Veddel, einem besonderen Stadtteil- und Gesundheitszentrum.